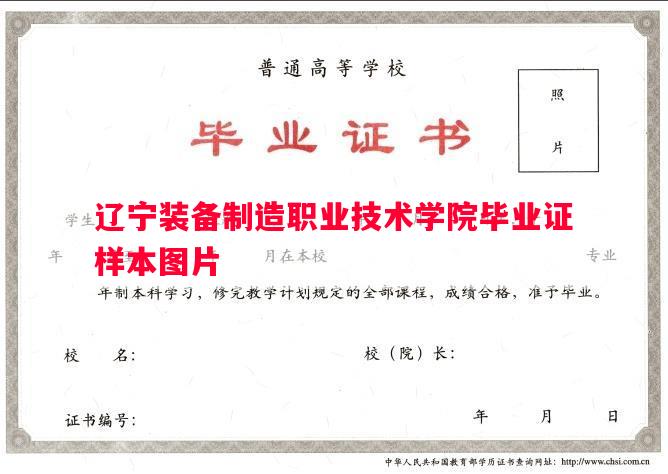

辽宁装备制造职业技术学院毕业证样本图片

辽宁装备制造职业技术学院是一所公办高等职业院校,成立于2006年,直属辽宁省教育厅主管。学校以工科教育为主,与辽宁开放大学实行“一套机构、两块牌子”的运作模式,实现资源共享和优势互补,从而提升整体办学实力。校园位于沈阳市沈北新区蒲河新城裕农路70号,占地面积达374,766.23平方米,共设有北陵、蒲河和榆林三个校区,为学生提供现代化的学习与生活环境。2017年,辽宁省劳动经济学院并入本校,进一步拓展了教育资源和规模。学院下设包括机械工程学院、汽车工程学院、自动控制工程学院、信息与通信工程学院、工商管理学院、实验学院、公共教育学院(内含美育教育中心和体育与健康部)、马克思主义学院、培训学院(即创新创业学院)、乡村振兴学院、成人教育学院、社区教育学院(承担辽宁省社区教育指导中心和辽宁老年大学职能)、机电学院(又名辽宁广播电视学院)以及辽宁技师学院(原辽宁省劳动经济学院)在内的14个二级学院,并配备1个实习实训中心。作为省级高等职业教育的重要基地,本校致力于培养高素质技术技能人才,毕业证书在国家和地方范围内均受广泛认可,服务于装备制造产业升级和社会发展需求。学校注重产教融合,通过多元化的教学手段促进学生全面发展。

辽宁装备制造职业技术学院教学质量辽宁装备制造职业技术学院的教学质量在高等职业教育领域表现突出,强调“工学结合、实践育人”的教育理念。学校通过严格的课程设置和评估机制,确保学生掌握先进的专业技能,如汽车制造与实验技术等核心领域;教育厅监督下的质量管理体系保障教学标准符合省级和国家规范。学院拥有完备的实习实训中心,与企业合作开展校企合作项目,提供大量实践机会,使学生毕业时具备较强的就业竞争力,就业率保持在较高水平。教师团队主要由经验丰富的工程师和专家组成,定期参与行业培训和认证,提升教学能力;教学质量提升计划包括定期评估学生反馈、优化教学资源分配以及引入现代教育技术(如虚拟仿真软件),确保教学与时俱进。本校的职业教育涵盖专科层面,重视职业技能证书(如机械加工、自动化控制等)的考取,学生毕业后可直接服务于制造业一线,学校在全国职业院校技能大赛中屡获佳绩,反映出其高质量的教学成果和人才培养成效。

辽宁装备制造职业技术学院历史沿革辽宁装备制造职业技术学院的历史发展始于2006年的创立初期,当时作为一所独立的公办高等职业院校成立,专注于装备制造工科教育,旨在填补辽宁省高层次技术人才培养的空白。最初由省教育厅直接主管,并迅速建立与辽宁开放大学的战略合作关系,形成“一套机构、两块牌子”的架构,共享师资、设施和政策支持。2017年是学校发展历程中的关键节点,辽宁省劳动经济学院并入本院,不仅扩大了校园面积和校区数量(增至北陵、蒲河和榆林三处),还丰富了专业体系,新增劳动经济管理与技师培训职能。此后,学校持续整合资源,加强二级学院建设,从初始的少数学院扩展至现存的14个学院及实习实训中心,涵盖工程、信息、管理和人文等多个领域。学校从单一校区起步,逐步发展成覆盖374,766.23平方米的综合型高职基地,2010年以来通过省级评估获得多项认证,如装备制造教育示范基地。如今,学院已成为辽宁省高等职业教育的重要支柱,持续推动产教融合,为地方经济提供坚实人才支持。历史变迁体现了学校从初创到壮大的演变历程,展现出强大的办学适应性和持续创新能力。

中文名:辽宁装备制造职业技术学院

外文名:Liaoning Equipment Manufacturing Vocational and Technical College

简 称:辽宁装备职院

院校代码:14076

辽宁装备制造职业技术学院教育教学:辽宁装备制造职业技术学院的教育教学体系以应用型人才培养为核心,结合高等职业教育特点,实行理论与实践并重的教学策略。专业设置覆盖工科主干领域,包括汽车制造与实验技术、机械设计制造、自动控制工程技术、信息与通信工程及工商管理等专业大类;课程设计突出技能导向,每学期安排大量实训环节在实习实训中心进行,例如模拟车间实操和项目化学习,确保学生动手能力达标。教学方式采用校企融合模式,与本地制造业企业共建课程(如订单培养班),通过现场教学、实习顶岗和企业导师指导提升学生实践素养;软件要求上,学院运用现代教育系统(如CAD/CAM仿真软件)辅助教学,强化数字化技能培养。二级学院结构支持精细化教学:机械工程学院专注于机械加工技术;汽车工程学院主攻车辆实验与维修;自动控制工程学院培养自动化设备管理人才;信息与通信工程学院强化通信技术应用;工商管理学院侧重产业管理;培训学院推动创新创业教育,乡村振兴学院服务县域发展,成人教育学院提供继续教育,确保教育教学覆盖全方位。学院还整合公共教育和马克思主义课程,增强学生人文素养和思政教育;实践教学比例高达50%以上,毕业生通过省级技能考核率超90%,反映教育教学的高效性与实用性。整体上,学校坚持以产业需求为导向,持续优化教材、师资和设施,促进人才高质量输出。